【题记】2020年10月16日,周其仁老师给我发来微信:“宇伟,西南联大步行到昆明的事情有吗?你研究西南联大,有没有这一段? 这篇文章作为周老师给我布置的作业,写给让我尊敬,指导我到真实世界、实事求是观察世界的周其仁老师!

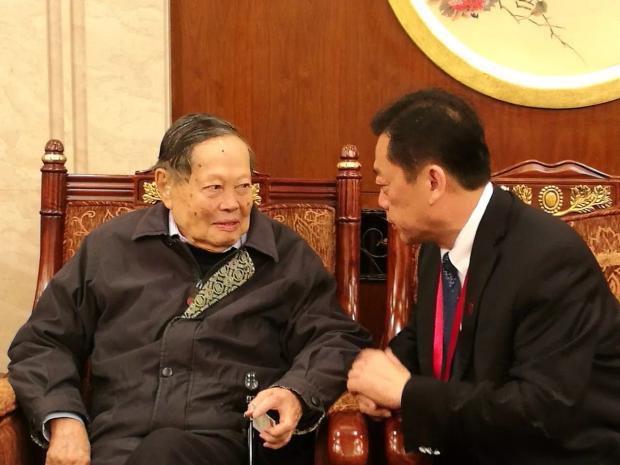

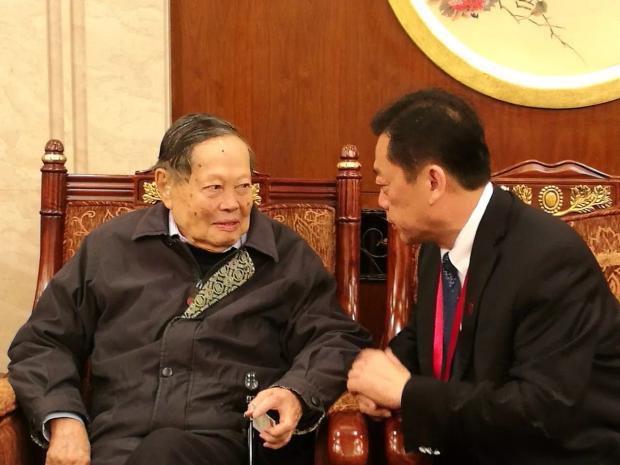

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生(左)与作者(右),2017年11月1日在北京大学

2017年11月1日,西南联合大学建校80周年纪念大会在北京大学英杰交流中心阳光厅举行,那一天,我作为西南联大北京校友会工作人员参加返校校友嘉宾的接待工作。会前,在贵宾休息室,我向前来参会的联大校友(在西南联大学习七年)、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生请教:“杨先生,联大办学条件简陋,为什么出了那么多的栋梁之才?”杨振宁先生回答:“中华文明延绵不断五千多年,是世界上唯一一个没有中断过的文明。延绵不断的背后一定有它的逻辑和道理。我的观察和学习,中华民族有一个特点,那就是好的时候表现差一点,差的时候表现好一些。你知道吗,当年在联大学习,老师和我们这些学生,就是带着一股劲讲课和学习的,那就是,我们不想让日本人把我们的文脉断了!”

“一股劲“?这是什么劲,它是从哪里来的?如何形成的?文化学术在维系民族发展,国家独立中具有重大作用,为国之一脉。史学家总结的“欲灭其国,先灭其史”,“亡其国,亡其种,必先亡其魂”,其中的“史”和“魂”便是由文化学术所铸成。抗战时期最著名的国立西南联合大学(国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学)的南迁之路,就是“续华夏史,扬民族魂”的保有中华文明文脉延绵不断之路。

国立西南联合大学校门

一、平津南迁,暂驻足衡山湘水

1937年北平卢沟桥七七事变后,日本发动全面侵华战争。7月29日,北平沦陷。天津日军同时用重炮和飞机轰炸八里台,南开大学校舍大部毁于战火,天津随即沦陷。位于平津的三所名校国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学,马上陷入无学可上,无教室可去的境遇。

1937年9月10日,教育部以第16696号令正式宣布在长沙设立临时大学,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组成长沙临时大学。指定北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓任长沙临时大学筹委会常务委员,杨振声(教育部代表)任秘书主任。筹备委员会设主席一人,由教育部部长王世杰兼任。

1937年9月28日第2次常务委员会决定,三校旧生于10月18日开始报到,11月1日上课。之后,在京、沪、汉、粤、浙、湘、鲁、豫各地登报公告,同时通过电台广播、私人通信等多种形式,传出限期报到的消息。这一消息,如集结号令,如春天的甘雨,让平津的师生欢呼雀跃。然而,此时,保定沦陷,石家庄沦陷,大同沦陷,淞沪会战、太原会战。从平津到长沙约有1500公里,平津三所大学的学生老师,要历经艰险,想方设法通过封锁线,通过沦陷区到达长沙。有的地方交通阻断,学生必须步行并自担行李,艰苦情况可想而知。

国立北京大学教授兼秘书长郑天挺先生在他的《郑天挺西南联大日记》一书中写道:“始于十一月十七日离北平,经天津,至香港,入梧州,取道贵县、柳州、桂林、衡阳而达长沙,吾以十二月十四日抵长沙。”现在高铁5个半小时的路程,那个时代却需要25天到达。

国立清华大学社会系主任陈达先生在《浪迹十年之联大琐记》一书中,记录了他从北平到长沙的过程。“十一月十日下午离开北平,火车到天津,轮船到塘沽,之后轮船到烟台、威海,十五日到青岛,十七日轮船从青岛到上海,之后换小船二十日到镇江,二十三日到南京,又经芜湖、安庆、黄冈,二十六日始到武汉。之后改火车二十九日从汉口到长沙,十一月三十日到长沙临大,历二十日。”

截止1937年11月20日,旧生报到者1120人,其中:北大342人,清华631人,南开147人。加上借读生和新招学生,合计学生总数1496人。全校报到教师共148人,其中:北大55人,清华73人,南开20人(《国立西南联合大学校史》,p.21)。长沙临大设文学院、理学院、工学院、法商学院共四院17个学系。

现在回头看当时的“长沙临时大学”,“临时”两字确实名副其实。教室、图书馆、餐厅、宿舍、实验室、办公楼等全部都是租用,没有一处是学校自己的房产。校本部租长沙韭菜园圣经学校,理学院、法商学院、工学院土木系也在该处上课。宿舍一部分作为办公室,一部分供单身教职员住宿。另附近租下四十九标营营房三座,作为男生宿舍。又在涵德女校借用楼房一座,作为女生宿舍。工学院电机系和机械系全部寄宿在岳麓山下的湖南大学校内,借用该校设备和大教室上课。航空工程研究班在南昌航空机械学校借读。由于长沙校舍不足,文学院设在了离长沙160公里外的衡阳南岳圣经学校,也称长沙临时大学南岳分校。

应该说,第一次从平津南迁长沙是突发的、分散的、没有组织的,突发的战争使第一次迁移之旅是仓促而煎熬的。但通过第一次南迁,已经做了筛选,那就是,经过近1500公里的南迁,来到长沙临时大学(联大)的老师和学生,是不愿做汉奸和奴隶的、愿意教的老师和愿意学的学生。

即使在这样简陋和临时的办学及生活条件下,一些学者依然为社会奉献出他们的传世学术成果,冯友兰先生书写了他的《新理学》,金岳霖先生完成他的《论道》,汤用彤先生写就《中国佛教史》,钱穆先生开始书写他的《国史大纲》。

二、 “联大长征”,再迁春城

1937年11月1日(这一天作为了国立西南联合大学的校庆日),长沙临时大学在长沙正式上课,没有开学典礼,没有开学仪式。上午九点多,忽然响起空袭警报,日本飞机来袭,没有开业的鞭炮声,却有敌机的轰鸣声。11月24日,日机轰炸长沙小吴门火车站,伤亡惨重。12月13日,南京陷落,武汉告急。武汉离长沙只有300多公里,再次搬迁,只能又被提上日程。

校常委会经反复研究,决定迁往云南省会昆明。这是从湖南、广西、四川、云南等几个省选定而成,主要的考虑是,昆明离敌占区足够远,另外,可以通过滇越铁路和滇缅公路的交通便利,在海外购买书籍、设备和办学仪器,与国外保持联系。经过与教育部沟通,由蒋梦麟校长到武汉直接向最高当局提出,此决定终于在1938年1月上旬得到最高当局的批准。1月20日,第43次常委会作出即日开始放假,下学期在昆明上课的决议。

从长沙到昆明南迁的第二次迁徙,是经过周密计划而实施的,师生们少了慌乱与失措,多了从容与镇静。对于如何迁滇,校方做了如下三条路南迁昆明的安排:

第一条是陆海并用的路线。从长沙沿粤汉铁路至广州,到香港乘船至越南海防,再由滇越铁路到云南蒙自、昆明。大部分教师及其眷属,一部分体弱的男生和全部女生走这条路线。第二条路线是陈岱孙、冯友兰、朱自清等教授坐汽车沿湘桂公路经广西桂林、南宁、镇南关(今友谊关)到越南河内,再由滇越铁路进入昆明。此条路线需要完成的一个重要工作是向广西省政府致谢并解释为什么临大搬迁到昆明的原因(临大南迁,湖南不放,张治中将军希望临大留在湖南。广西和云南都希望临大落户到他们那里)。第三条就是让人最感钦佩也最难忘怀的湘黔滇旅行团的路线。

1938年2月4日,学校发出关于迁校步行昆明计划的布告,在布告中,强调了此次步行迁校的目的和要求:“查本校迁滇原拟有步行计划,借以多习民情,考察风土,采集标本,锻炼体魄,务使迁移之举本身就是教育。步行时概适用军队组织。步行队到昆明后得将沿途调查或采集所得作成旅行报告书,其成绩特佳者学校予以奖励。”

学校发给学生的旅费是每人20元,发给教授的是每人65元,全校有51位教职员自愿将自己的旅费捐助给寒苦体弱不适于长途步行的男生和女生,条件是家境贫寒、家在战区、成绩优良、年级较高。这也表现出来临大师生之间的友爱。

从正面看,这是一个研学的校方顶层设计,但笔者查阅档案资料后发现,这样的步行迁移,是一个倒逼出来不得已的办法。当时按照第一条迁移路线(海路加铁路)需要交通费55元,按照第二条迁移路线(汽车公路)也需要交通费用 35元,按照当时的物价标准,每人每月只需要5元,就可以生活的相当不错了。发给学生的旅费是远远不够支付上述两条迁移交通费的。从长沙步行到昆明,一大部分是由于经济原因,倒逼出来的办法。

为保障路途安全,当时的湖南省主席张治中将军专门派资深的军官黄师嶽中将担任湘黔滇旅行团团长。旅行团实行军事管理,旅行团参谋长毛鸿上校,旅行团共分成两个大队,邹镇华中校与卓超中校分任第一、第二大队长。每个大队有三个中队,每个中队有三个小队共计18个小队,中队长和小队长由同学担任。张治中将军安排,给每位学生配备黄色制服一套、黑色棉大衣一件、绑腿一副、草鞋一双、旅行袋、水壶、搪瓷饭碗各一件、油布雨伞一个等装备。让南迁的学生队伍,远远看去,就是一个部队。近处一看,除了没有带枪,没有军衔之外,其他与部队一模一样。

为了领导旅行团,学校组织了11名教师(五名教授、五名助教、一名副教授)组成教师辅导团随团步行赴滇,辅导团团长为南开大学校务秘书长、著名教授黄钰生先生。教师辅导团其他10位老师是:中文系的闻一多教授、副教授许维遽、助教李嘉言;生物系李继桐教授、助教吴征镒、毛应斗、郭海峰;化学系曾昭抡教授;地学系袁复礼教授、助教王钟山。

教师辅导团。左起李嘉言、郭海峰、李继侗、许维遹、黄钰生、闻一多、袁复礼、曾昭抡、吴征镒、毛应斗(缺王钟山)

经查档案材料,实际参加湘黔滇旅行团的学生有290人,占到了应到昆明学生人数的33%(1938年2月10日校方公布的赴滇就学总名单为878人),加上11位教师辅导团,带队的军官、每个大队一个厨师班(在长沙雇请了20位炊事工,自带行军锅灶)、两位校医为随队医生,购买三辆卡车(一辆运炊事工和炊具、两辆运行李)。1938年2月19日,学生着军队黄色制服、戴软沿军帽,军训教官穿正式军官戎装,350多人的队伍,浩浩荡荡,从长沙出发,进军昆明。

湘黔滇旅行团两列纵队行进

三、以天地作教室,以人民做老师

1938年2月19日,在长沙韭菜园圣经学校(临大总部)举行出发仪式,旅行团团长黄师嶽中将作动员讲话,他把此次南迁称作为中国第四次文化大迁移。第一次是张骞通西域,第二次是唐三藏取经,第三次是郑和下西洋。他讲到:“此次搬家,步行意义甚为重大,为保存国粹,为保留文化。”他鼓励大家维护神圣的教育事业,把抗战进行到底,努力完成这次南迁的历史壮举。

从长沙到昆明,需要穿越湘、黔、滇三省。徒步横跨湖南、贵州和云南三省,即使在今天也不是容易的事情,何况1938年的中国,是战火随时蔓延、强盗时常出没、物质极其匮乏的战争年代。长期在象牙塔里的青年学生,有机会领略从未去过的边远山区的大地山河,目睹最基层乡民的真实生活。一路上,他们翻山越岭,领略祖国的大好河山,穿越苗寨、彝寨等少数民族村寨,考察地质、调查社会,在艰苦的迁徙中不忘钻研学问以准备承担复兴中华民族的使命。

南迁步行的原计划是步行加船,但计划赶不上变化,计划中的船只由于各种原因没有起到大的作用,原来的船路,也经常改为步行。从2月19日出发,经68天的长途跋涉,历3500里路,于4月28日抵达昆明。日军可以摧毁文化古都、艺术之城,但无法毁掉千百年来中国的文人志士延续下来的问学精神。在三千多里步行迁移中,旅行团穿过湘西土家族、贵州苗族、侗族、布依族、云南彝族等各少数民族所在地。对学生而言,这既是考验,又是难得的了解民情,考察采风、收集资料的机会。

教育哲学系学生刘兆吉是山东青州人,他酷爱中国文学,在闻一多教授的启发和鼓励下,沿途收集山歌民谣。他克服语言障碍、民众的猜疑和旅途的劳顿,一路采集了两千多首少数民族的民歌。平均每天采集三十多首。抵达昆明后,他将采集到的民歌编辑成《西南采风录》一书出版。朱自清教授评价他采集到如此多的民歌是“前无古人”,黄钰生教授认为这是“一本有意义的民俗记录和有用的语言学、文学、社会学文献”。

旅行途中,闻一多先生对美的追求帮助学生进行心情的自我调节,一位学生回忆道:“闻一多先生给我们更多的感觉是一个诗人、画家,一路上他老背着一个画板,还带上一个小板凳,走到风景优美的地方,就坐下来,用笔在纸上画起来。他画得很好,步行的学生经过都会停下来看一看他画的画。休息时,闻先生还会引亢高歌,更显得精神抖擞”。他引导学生去发现美、感受美、欣赏美。

政治系学生钱能欣将旅行的见闻感受记成日记,到达昆明后不久就出版了《西南三千五百里》一书,将近距离观察到少数民族语言风俗、婚姻民俗和社会风情,跃然纸上,这些新鲜的一手资料,是学生们在象牙塔中无法知道和理解的。

在旅行团中,有中国文学系、外语系、历史社会系、政治系学生50多人,各少数民族的习俗、语言、服饰及山歌民谣,成了他们研究考察的对象。每到一个山寨,大家顾不得旅程劳累,往往先要走家串户,在破旧不堪的茅舍与村民促膝长谈。

当时还是助教的著名生物学家吴征镒回忆那次特殊的科学考察时谈到,李继侗教授带着他考察植物,指导两位研究昆虫的助教毛应斗和郭海峰观察昆虫。沿途中,吴征镒背着一个硬纸小盒,沿路采集了大量标本,并对沿途植物做了详尽记录。

地质组有14位学生,他们在袁复礼教授、王钟山助教的指导下,同学们在迁滇的旅途中不忘观察思考,科学地记载地名、高度、气候、地质构造及收集化石,并坚持每天写日记。袁复礼教授还结合湘西、黔东的地形地貌,将大地山河作为授课素材,为学生讲解河流、岩石的构造形成,以及黔西地区地貌和地质发育理论。给学生们在迁徙中上生动的一课。

化学系曾昭抡教授是曾国藩后裔,他作为辅导团教师的代表,特别值得称道。旅行团的人都知道,曾昭抡教授走起路来一丝不苟,即使遇到有小路的地方,他也必沿着公路走之字形,因此被人称为全团走路最多的人。

对大多数旅行团学生而言,他们第一次目睹了中国基层社会的落后,一些村民仍供奉神像和“皇帝万岁”的牌位,很多地方连小学都没有,生活条件和卫生条件都极差,地方病、传染病(麻风病)常见,吸食鸦片现象司空见惯,红的、白的、粉红色的罂粟就种在离马路不到一里的地方。沿线常听民众对苛捐杂税和抽壮丁的抱怨。

在旅行途中,一些地方官民的热情接待,也让旅行团学生们感到温暖和受到鼓励。3月17日,旅行团离开湘西进入贵州玉屏县。玉屏县小,无宽大旅舍容纳这么多的师生,县里由县长(刘开彝)具名贴出布告:“查临时大学近由长沙迁昆明,各大学生徒步前往。今日(十六)可抵本县住宿,本县无宽大旅店,兹指定城厢内外商民住宅,概为各大学生住宿之所。凡县内商民际次国难严重,对此振兴民族领导者——各大学生,务请爱护借重,将房屋腾出,打扫清洁,欢迎入内暂住,并予以种种之便利。特此布告,仰望商民一体遵照为要“。读到这样的布告,旅行团师生感到无比振奋,大学生们被人民称为未来的“振兴民族领导者”,这样的期许与心理暗示,会对这些大学生们产生深远的影响。

临大中文系向长清同学是最早发表(巴金主编的《烽火》杂志)全面记录这次徒步远征文章的学生,他回忆道:“行军是不分天晴和落雨的,除了好些人多了一副眼镜之外,我们的外表简直就和大兵一样。奇怪的是到了第十天之后,哪怕是最差劲的人,也能毫不费力地走四五十里。三千多里的行程中,我们的宿营地只是学校、客栈,以及破旧的古庙。有时候你的床位边也许会陈列一只褐色的棺材;有时候也许是猪陪着你睡,发出一阵阵难闻的腥臭气。无论白天怎样感觉到那地方的肮脏,一到晚上稻草铺平之后,你就会觉得这就是天堂,放倒头去做你那甜蜜的梦。”

闻一多先生后来反思道:“我虽是一个中国人,而对中国社会及人民生活知道得很少,国难当头,应该认识祖国了。” 旅行团学生“亲身走入社会,用‘灵魂之窗’实际去观察,比看死书深刻,且应有尽有,取之不竭。’行万里路,胜读万卷书’,诚哉斯言”。

1938年4月28日,旅行团到达昆明,西南联大(1938年4月2日,教育部转行政院令,“长沙临大”正式更名为“国立西南联合大学”)举行隆重的入城仪式和欢迎大会,湘黔滇旅行团团长黄师嶽将军作最后一次点名,点名毕,他向前来迎接的梅贻琦校长郑重地行了一个军礼,然后庄重地说:“我把你的学生都给带来了,一个都不错,一个都不少,我交给你了!”

梅贻琦校长(右一)在昆明欢迎黄师嶽将军(右二)及湘黔滇旅行团一行

西南联大历史系教授、总务长郑天挺先生在《梅贻琦先生和西南联大》一文中写道:“经过长沙临大五个月共赴国难的考验和三千五百里步行入滇的艰苦卓绝的锻炼,树立了联大的新气象,人人怀有牺牲个人、维持合作的思想。联大每一个人,都是互相尊重,互相关怀,谁也不干涉谁,谁也不打谁的的主意。学术上、思想上、政治上、经济上、校风上,莫不如此”。

多少年之后,让湘黔滇旅行团感到欣慰和自豪的是,参加旅行团的学生熠熠生辉,许多成为国家的栋梁之才。“两弹一星”功勋科学家屠守锷,国家最高科学技术奖吴征镒,著名哲学家、历史学家、国家图书馆馆长任继愈,著名诗人、翻译家穆旦(查良铮),以及中国科学院院士屠守锷、唐敖庆、严志达、洪朝生、沈元、宋叔和、张炳熹、杨起、陈庆宣、申泮文;中国工程院院士陈力为、黄培云、李鹦鼎等,他们占联大学生被评为两院院士80人的17.5%(张继谦,1999)。

1946年11月,胡适在西南联合大学9周年校庆纪念大会上说:”临大决迁昆明,当时有最悲壮的一件事引得我很感动和注意;师生徒步,历68天之久,经整整三千余里之旅程。后来我把这些照片放大,散布全美,这段光荣的历史,不但是联大值得纪念,在世界教育史上 也值得纪念。”

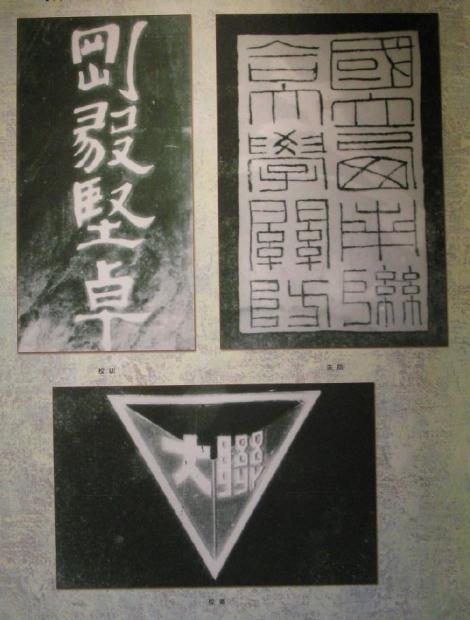

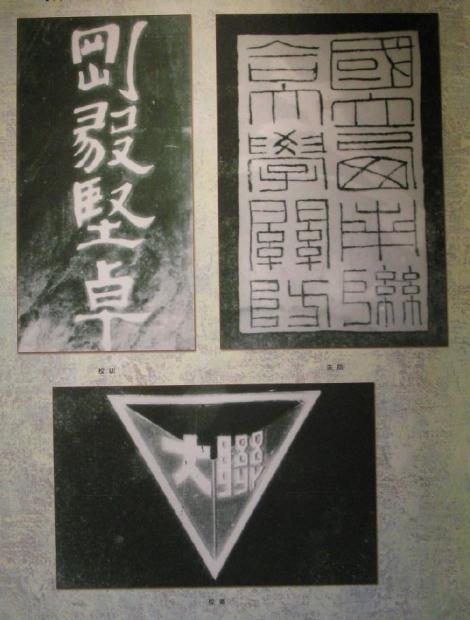

国立西南联大校训、校徽

联大长征,创造了世界教育史上的奇迹,他们以天地做课堂,以人民做老师。68天,行程三千五百里,磨练了意志,形成了团队。看到和了解了中国最基层的现状,使得老师和学生们走出象牙塔,到真实世界来学习、思考和做学问,成为接地气的书生。为其后在昆明八年的西南联大培养出无数国家栋梁之才,践行“刚毅坚卓”的联大校训,打下良好的身体、心智、经世致用的学术基础。应该说,联大长征路,成就了“刚毅坚卓”的联大人。

张宇伟

2021年3月29日晚

北京大学蔚秀园

参考文献:

1、《国立西南联合大学校史,1937年-1946年的北大、清华、南开》,北京大学出版社,1996年10月

2、冯友兰、吴大猷、杨振宁、汪曾祺等著,《联大教授》,新星出版社,2014年4月

3、张曼菱著,《西南联大行思录》(增订版),生活.读书.新知 三联书店,2019年6月

4、张继谦编,《中国教育史上一次创举——西南联合大学湘黔滇旅行团纪实》,北京大学出版社,1999年9月

5、张继谦编,《联大长征》,新星出版社,2010年11月

6、刘娜,“抗战中西南联大学人的迁徙与学术”,《东岳论丛》2015年4月(第36卷第4期)

7、王微,“涅槃重生:“湘黔滇旅行团”西迁刍议”,《唐都学刊》2021年1月(第37卷第1卷)

8、闻黎明,“长沙临时大学湘黔滇‘小长征’述论”,《抗日战争研究》2005年第1期

9、姜国钧,“烽火中弦歌在——抗战中的长沙临时大学“,《现代大学教育》2019年第1期

10、龙海清,“文化史上不可遗忘的一个奇迹——抗战期间长沙临时大学湘黔滇旅行团采风述论”,《民间文化论坛》2015年第5期

11、(美)易仕强著,饶佳荣译,《战争与革命中的西南联大》,九州出版社,2012年1月

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号